Republished from the (British) Anarchist Communist Federation’s original pamphlet in 1993 by P.A.C. (Paterson Anarchist Collective) Publications. This electronic version has the extra ACF text added to the PAC version, for more completeness.

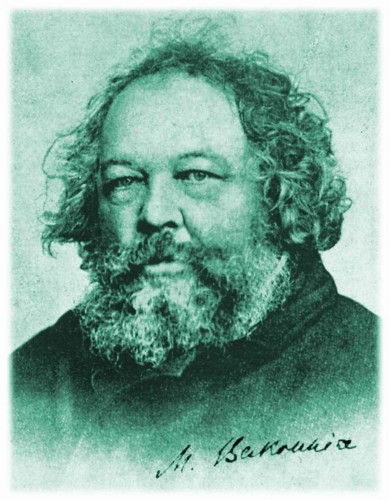

“The star of revolution will rise high above the streets of Moscow, from a sea of blood and fire, and turn into a lodestar to lead a liberated humanity”

-Mikhail Bakunin

Preface

The aim of this pamphlet is to do nothing more than present an outline of what the author thinks are the key features of Mikhail Bakunin’s anarchist ideas.

Bakunin was extremely influential in the 19th century socialist movement, yet his ideas for decades have been reviled, distorted or ignored. On reading this pamphlet, it will become apparent that Bakunin has a lot to offer and that his ideas are not at all confused (as some writers would have us think) but make up a full coherent and well argued body of thought. For a detailed but difficult analysis of Bakunin’s revolutionary ideas, Richard B. Saltman’s book, “The Social and Political Thought of Michael Bakunin” is strongly recommended. Ask your local library to obtain a copy.

Class

Bakunin saw revolution in terms of the overthrow of one oppressing class by another oppressed class and the destruction of political power as expressed as the state and social hierarchy. According to Bakunin, society is divided into two main classes which are fundamentally opposed to each other. The oppressed class, he variously described as commoners, the people, the masses or the workers, makes up a great majority of the population. It is in ‘normal’ time not conscious of itself as a class, though it has an ‘instinct’ for revolt and whilst unorganized, is full of vitality. The numerically much smaller oppressing class, however is conscious of its role and maintains its ascendancy by acting in a purposeful, concerted and united manner. The basic differences between the two classes, Bakunin maintained, rests upon the ownership and control of property, which is disproportionately in the hands of the minority class of capitalists. The masses, on the other hand, have little to call their own beyond their ability to work.

Bakunin was astute enough to understand that the differences between the two main classes is not always clear cut. He pointed out that it is not possible to draw a hard line between the two classes, though as in most things, the differences are most apparent at the extremes. Between these extremes of wealth and power there is a hierarchy of social strata which can be assessed according to the degree to which they exploit each other or are exploited themselves. The further away a given group is from the workers, the more likely it is to be part of the exploiting category and the less it suffers from exploitation. Between the two major classes there is a middle class or middle classes which are both exploiting and exploited, depending on their position of social hierarchy.

The masses who are the most exploited form, in Bakunin’s view, the great revolutionary class which alone can sweep away the present economic system. Unfortunately, the fact of exploitation and its resultant poverty are in themselves no guarantee of revolution. Extreme poverty is, Bakunin thought, likely to lead to resignation if the people can see no possible alternative to the existing order. Perhaps, if driven to great depths of despair, the poor will rise up in revolt. Revolts however tend to be local and therefore, easy to put down. In Bakunin’s view, three conditions are necessary to bring about popular revolution.

They are:

- sheer hatred for the conditions in which the masses find themselves

- the belief the change is a possible alternative

- a clear vision of the society that has to be made to bring about human emancipation

Without these three factors being present, plus a united and efficient self organization, no liberatory revolution can possibly succeed.

Bakunin had no doubts that revolution must necessarily involve destruction to create the basis of the new society. He stated that, quite simply, revolution means nothing less than war, that is the physical destruction of people and property. Spontaneous revolutions involve, often, the vast destruction of property. Bakunin noted that when circumstances demanded it, the workers will destroy even their own houses, which more often than not, do not belong to them. The negative, destructive urge is absolutely necessary, he argued, to sweep away the past. Destruction is closely linked with construction, since the “more vividly the future is visualized, the more powerful is the force of destruction.”

Given the close relationship between the concentration of wealth and power in capitalist societies, it is not surprising that Bakunin considered economic questions to be of paramount importance. It is in the context of the struggle between labor and capital that Bakunin gave great significance of strikes by workers. Strikes, he believed, have a number of important functions in the struggle against capitalism. Firstly they are necessary as catalysts to wrench the workers away from their ready acceptance of capitalism, they jolt them out of their condition of resignation. Strikes, as a form of economic and political warfare, require unity to succeed, thus welding the workers together. During strikes, there is a polarization between employers and workers. This makes the latter more receptive to the revolutionary propaganda and destroys the urge to compromise and seek deals. Bakunin thought that as the struggle between labor and capital increases, so will the intensity and number of strikes. The ultimate strike is the general strike. A revolutionary general strike, in which class conscious workers are infused with anarchist ideas will lead, thought Bakunin, to the final explosion which will bring about anarchist society.

Bakunin’s ideas are revolutionary in a very full sense, being concerned with the destruction of economic exploitation and social/political domination and their replacement by a system of social organization which is in harmony with human nature. Bakunin offered a critique of capitalism, in which authority and economic inequality went hand in hand, and state socialism, (e.g. Marxism) which is one sided in its concentration on economic factors whilst, grossly underestimating the dangers of social authority.

State

Bakunin based his consistent and unified theory upon three interdependent platforms, namely:

- human beings are naturally social (and therefore they desire social solidarity)

- are more or less equal and,

- want to be free

His anarchism is consequently concerned with the problem of creating a society of freedom within the context of an egalitarian system of mutual interaction. The problem with existing societies, he argued, is that they are dominated by states that are necessarily violent, anti-social, and artificial constructs which deny the fulfillment of humanity.

Whilst there are, in Bakunin’s view, many objectionable features within capitalism, apart from the state, (e.g. the oppression of women, wage slavery), it is the state which nurtures, maintains and protects the oppressive system as a whole. The state is defined as an anti-social machine which controls society for the benefit of an oppressing class or elite. It is essentially an institution based upon violence and is concerned with its maintenance of inequality through political repression. In addition the state relies upon a permanent bureaucracy to help carry out its aims. The bureaucratic element, incidentally, is not simply a tool which it promotes. All states, Bakunin believed, have internal tendencies toward self perpetuation, whether they be capitalist or socialist and are thus to be opposed as obstacles to human freedom.

It might be objected that states are not primarily concerned with political repression and violence and indeed that liberal democratic states, in particular, are much interested in social welfare. Bakunin argues that such aspects are only a disguise, and that when threatened, all states reveal their essentially violent natures. In Britain and Northern Ireland this repressive feature of state activity has come increasingly to the fore, when the state has been challenged to any significant degree, it has responded with brutal firmness.

And developments within Britain over the last couple decades tend to substantiate another feature of the state which Bakunin drew attention to, their tendency toward over increasing authoritarianism and absolutism. He believed that there were strong pressures in all states whether they are liberal, socialist, capitalist, or whatever, toward military dictatorship but that the rate of such development will vary, however according to factors such as demography, culture and politics.

Finally, Bakunin noted that states tend toward warfare against other states. Since there is no internationally accepted moral code between states, then rivalries between them will be expressed in terms of military conflict. “So long as there’s government, there will be no peace. There will only be more or less prolonged respites, armistices concluded by the perpetually belligerent states; but as soon as a state feels sufficiently strong to destroy this equilibrium to its advantage, it will never fail to do so.”

Bourgeois Democracy

Bourgeois Democracy

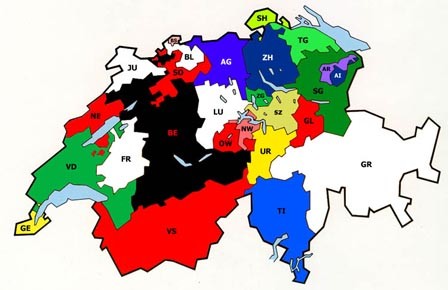

Political commentators and the media are constantly singing the praises of the system of representative democracy in which every few years or so the electorate is asked to put a cross on a piece of paper to determine who will control them. This system works good insofar as the capitalist system has found a way of gaining legitimacy through the illusion that some how the voters are in charge of running the system. Bakunin’s writings on the issue are of representative democracy were made at the time when it barely existed in the world. Yet he could see on the basis of a couple of examples (the United States and Switzerland) that the widening of the franchise does little to improve the lot of the great mass of the population. True, as Bakunin noted, middle class politicians are prepared to humble themselves before the electorate issuing all sorts of promises. But this leveling of candidates before the populace disappears the day after the election, once they are transformed into members of the Parliament. The workers continue to go to work and the bourgeoisie takes up once again the problems of business and political intrigue.

Today, in the United States and Western Europe, the predominant political system is that of liberal democracy. In Britain the electoral system is patently unfair in its distribution of parliamentary seats, insofar as some parties with substantial support get negligible representation. However, even where strict proportional representation applies, the Bakuninist critique remains scathing. For the representative system requires that only a small section of the population concern itself directly with legislation and governing (in Britain a majority out of 650 MP’s (Members of Parliament)).

Bakunin’s objections to representative democracy rests basically on the fact that it is an expression of the inequality of power which exists in society. Despite constitutions guaranteeing the rights of citizens and equality before the law, the reality is that the capitalist class is in permanent control. So long as the great mass of the population has to sell its labor power in order to survive, there can not be democratic government. So long as people are economically exploited by capitalism and there are gross inequalities of wealth, there can not be real democracy. As Bakunin made clear, economic facts are much stronger than political rights. So long as there is economic privilege there will be political domination by the rich over the poor. The result of this relationship is that representatives of capitalism (bourgeois democracy) “posses in fact, if not by right, the exclusive privilege of governing.”

A common fiction that is expounded in liberal democracies is that the people rule. However the reality is that minorities necessarily do the governing. A privileged few who have access to wealth, education and leisure time, clearly are better equipped to govern than ordinary working people, who generally have little free time and only a basic education.

But as Bakunin made clear, if by some quirk, a socialist government be elected, in real terms, things would not improve much. When people gain power and place themselves ‘above’ society, he argued, their way of looking at the world changes. From their exalted position of high office the perspective on life becomes distorted and seems very different to those on the bottom. The history of socialist representation in parliament is primarily that of reneging on promises and becoming absorbed into the manners, morality and attitudes of the ruling class. Bakunin suggests that such backsliding from socialist ideas is not due to treachery, but because participation in parliament makes representatives see the world through a distorted mirror. A workers parliament, engaged in the tasks of governing would, said Bakunin, end up a chamber of “determined aristocrats, bold or timid worshipers of the principle of authority who will also become exploiters and oppressors.”

The point that Bakunin makes time and time again in his writings is that no one can govern for the people in their interests. Only personal and direct control over our lives will ensure that justice and freedom will prevail. To abdicate direct control is to deny freedom. To grant political sovereignty to others, whether under the mantle of democracy, republicanism, the people’s state, or whatever, is to give others control and therefore domination over our lives.

It might be thought that the referendum, in which people directly make laws, would be an advance upon the idea of representative democracy. This is not the case according to Bakunin, for a variety of reasons. Firstly, the people are not in a position to make decisions on the basis of full knowledge of all the issues involved. Also, laws may be a complex, abstract, and specialized nature and that in order to vote for them in a serious way, the people need to be fully educated and have available the time and facilities to reflect upon and discuss the implications involved. The reality of referenda is that they are used by full-time politicians to gain legitimacy for essentially bourgeois issues. It is no coincidence that Switzerland, which has used the referendum frequently, remains one of the most conservative countries in Europe. With referenda, the people are guided by politicians, who set the terms of the debate. Thus despite popular input, the people still remain under bourgeois control.

Finally, Bakunin on the whole concept of the possibility of the democratic state: For him the democratic state is a contradiction in terms since the state is essentially about force, authority and domination and is necessarily based upon an inequality of wealth and power. Democracy, in the sense of self rule for all, means that no one is ruled. If no one rules, there can be no state. If there is a state, there can be no self rule.

Marx

Bakunin’s opposition to Marxism involves several separate but related criticisms. Though he thought Marx was a sincere revolutionary, Bakunin believed that the application of the Marxist system would necessarily lead to the replacement of one repression (capitalist) by another (state socialist).

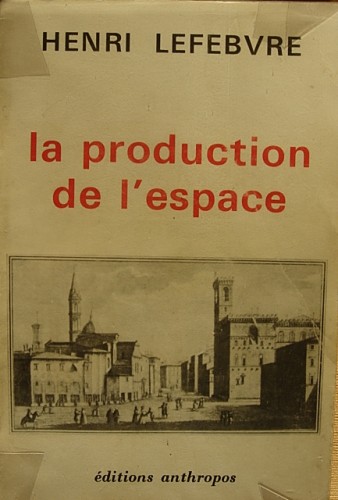

Firstly, Bakunin opposed what he considered to be the economic determinist element in Marx’s thought, most simply stated that “Being determines consciousness.” Put in another way, Bakunin was against the idea that the whole range of ’super structural’ factors of society, its laws, moralities, science, religion, etc. were “but the necessary after effects of the development of economic facts.” Rather than history or science being primarily determined by economic factors (e.g. the ‘mode of production’), Bakunin allowed much more for the active intervention of human beings in the realization of their destiny.

More fundamental was Bakunin’s opposition to the Marxist idea of dictatorship of the proletariat which was, in effect, a transitional state on the way to stateless communism. Marx and Engles, in the Communist Manifesto of 1848, had written of the need for labor armies under state supervision, the backwardness of the rural workers, the need for centralized and directed economy, and for wide spread nationalization. Later, Marx also made clear that a workers’ government could come into being through universal franchise. Bakunin questioned each of these propositions.

The state, whatever its basis, whether it be proletarian or bourgeois, inevitably contains several objectionable features. States are based upon coercion and domination. This domination would, Bakunin stated, very soon cease to be that of the proletariat over its enemies but would become a state over the proletariat. This would arise, Bakunin believed, because of the impossibility of a whole class, numbering millions of people, governing on its own behalf. Necessarily, the workers would have to wield power by proxy by entrusting the tasks of government to a small group of politicians.

Once the role of government was taken out of the hands of the masses, a new class of experts, scientists and professional politicians would arise. This new elite would, Bakunin believed, be far more secure in its domination over the workers by means of the mystification and legitimacy granted by the claim to acting in accordance with scientific laws (a major claim by Marxists). Furthermore, given that the new state could masquerade as the true expression of the people’s will. The institutionalizing of political power gives rise to a new group of governors with the same self seeking interests and the same cover-ups of its dubious dealings.

Another problem posed by the statist system, that of centralized statist government would, argued Bakunin, further strengthen the process of domination. The state as owner, organizer, director, financier, and distributor of labor and economy would necessarily have to act in an authoritarian manner in its operations. As can be seen by the Soviet system, a command economy must act with decision flowing from top to bottom; it cannot meet the complex and various needs of individuals and, in the final analysis, is a hopeless, inefficient giant. Marx believed that centralism, from whatever quarter, was a move toward the final, statist solution of revolution. Bakunin, in contrast opposed centralism by federalism.

Bakunin’s predictions as to the operation of Marxist states has been borne out of reality. The Bolsheviks seized power in 1917, talked incessantly of proletarian dictatorship and soviet power, yet inevitably, with or without wanting to, created a vast bureaucratic police state.

Unions

Most of the left in Britain view the present structures of trade unions in a positive light. This is true for members of the Labor Party, both left and right, the Communist Party, the Militant Tendency and many other Marxist organizations. These bodies wish to capture or retain control of the unions, pretty much as they stand, in order to use them for their own purposes. As a result, there are frequently bitter conflicts and maneuverings within the unions for control. This trend is most apparent in the C.P.S.A. where a vicious anti-communist right wing group alternates with the Militant Tendency and its supporters for control of the union executive and full time posts. The major exception to this is the Socialist Workers Party which advocates rank and file organization, so long as the S.W.P. can control it.

Bakunin laid the foundations of the anarchist approach to union organization and the general tendency of non-anarchist unions to decay into personal fiefdoms and bureaucracy over a century ago. Arguing in the context of union organization within the International Working Mens Association, he gave examples of how unions can be stolen from the membership whose will they are supposed to be an expression of. He identified several interrelated features which lead to the usurpation of power by union leaders.

Firstly, he indicated a psychological factor which plays a key part. Honest, hardworking, intelligent and well meaning militants win through hard work the respect and admiration of their fellow members and are elected to union office. They display self sacrifice, initiative and ability. Unfortunately, once in positions of leadership, these people soon imagine themselves to be indispensable and their focus of attention centers more and more on the machinations within the various union committees.

The one time militant thus becomes removed from the every day problems of the rank and file members and assumes the self delusion which afflicts all leaders, namely a sense of superiority.

Given the existence of union bureaucracies and secret debating chambers in which leaders decide union actions and policies, a ‘governmental aristocracy’ arises within the union structures, no matter how democratic those structures may formally be. With the growing authority of the union committees etc., the workers become indifferent to union affairs, with the exception Bakunin asserts, of issues which directly affect them e.g. dues payment, strikes etc. Unions have always had great problems in getting subscriptions from alienated memberships, a solution which has been found in the ‘check off’ system by which unions and employers collaborate to remove the required sum at source, i.e. from the pay packet.

Where workers do not directly control their union and delegate authority to committees and full-time agents, several things happen. Firstly, so long as union subscriptions are not too high, and back dues are not pressed too hard for, the substituting bodies can act with virtual impunity. This is good for the committees but brings almost to an end the democratic life of the union. Power gravitates increasingly to the committees and these bodies, like all governments substitute their will for that of the membership. This in turn allows expression for personal intrigues, vanity, ambition and self-interest. Many intra-union battles, which are ostensibly fought on ideological grounds, are in fact merely struggles for control by ambitious self seekers who have chosen the union for their career structure. This careerism occasionally surfaces in battles between rival leftists, for example where no political reasons for conflict exist. In the past the Communist Party offered a union career route within certain unions and such conflicts constantly arose.

Presumably, within the Militant Tendency, which also wishes to capture unions, the same problem exists.

Within the various union committees, which are arranged on a hierarchical basis (mirroring capitalism), one or two individuals come to dominate on the basis of superior intelligence or aggressiveness. Ultimately, the unions become dominated by bosses who hold great power in their organizations, despite the safeguards of democratic procedures and constitutions. Over the last few decades, many such union bosses have become national figures, especially in periods of Labor government.

Bakunin was aware that such union degeneration was inevitable but only arises in the absence of rank and file control, lack of opposition to undemocratic trends and the accession to union power to those who allow themselves to be corrupted. Those individuals who genuinely wish to safeguard their personal integrity should, Bakunin argued, not stay in office too long and should encourage strong rank and file opposition. Union militants have a duty to remain faithful to their revolutionary ideals.

Personal integrity, however, is an insufficient safeguard. Other, institutional and organizational factors must also be brought into play. These include regular reporting to the proposals made by the officials and how they voted, in other words frequent and direct accountability. Secondly, such union delegates must draw their mandates from the membership being subject to rank and file instructions. Thirdly, Bakunin suggests the instant recall of unsatisfactory delegates. Finally, and most importantly, he urged the calling of mass meetings and other expressions of grass roots activity to circumvent those leaders who acted in undemocratic ways. Mass meetings inspire passive members to action, creating a camaraderie which would tend to repudiate the so called leaders.

(Electronic Ed- From this, one can conclude that Bakunin was a major inspiration for the anarcho-syndicalist movement.)

Revolutionary Organization

Above all else, Bakunin the revolutionary, believed in the necessity of collective action to achieve anarchy. After his death there was a strong tendency within the anarchist movement towards the abandonment of organization in favor of small group and individual activity. This development, which culminated in individual acts of terror in the late nineteenth century France, isolating anarchism from the very source of the revolution, namely the workers.

Bakunin, being consistent with other aspects of his thought, saw organization not in terms of a centralized and disciplined army (though he thought self discipline was vital), but as the result of decentralized federalism in which revolutionaries could channel their energies through mutual agreement within a collective. It is necessary, Bakunin argued, to have a coordinated revolutionary movement for a number of reasons. Firstly, is anarchists acted alone, without direction they would inevitably end up moving in different directions and would, as a result, tend to neutralize each other. Organization is not necessary for its own sake, but is necessary to maximize strength of the revolutionary classes, in the face of the great resources commanded by the capitalist state.

However, from Bakunin’s standpoint, it was the spontaneous revolt against authority by the people which is of the greatest importance. The nature of purely spontaneous uprisings is that they are uneven and vary in intensity from time to time and place to place. The anarchist revolutionary organization must not attempt to take over and lead the uprising but has the responsibility of clarifying goals, putting forward revolutionary propaganda, and working out ideas in correspondence with the revolutionary instincts of the masses. To go beyond this would undermine the whole self-liberatory purpose of the revolution. Putchism has no place in Bakunin’s thought.

Bakunin then, saw revolutionary organization in terms of offering assistance to the revolution, not as a substitute. It is in this context that we should interpret Bakunin’s call for a “secret revolutionary vanguard” and “invisible dictatorship” of that vanguard. The vanguard it should be said, has nothing in common with that of the Leninist model which seeks actual, direct leadership over the working class. Bakunin was strongly opposed to such approaches and informed his followers that “no member… is permitted, even in the midst of full revolution, to take public office of any kind, nor is the (revolutionary) organization permitted to do so… it will at all times be on the alert, making it impossible for authorities, governments and states to be established.” The vanguard was, however, to influence the revolutionary movement on an informal basis, relying on the talents of it’s members to achieve results. Bakunin thought that it was the institutionalization of authority, not natural inequalities, that posed a threat to the revolution. The vanguard would act as a catalyst to the working classes’ own revolutionary activity and was expected to fully immerse itself in the movement. Bakunin’s vanguard then, was concerned with education and propaganda, and unlike the Leninist vanguard party, was not to be a body separate from the class, but an active agent within it.

The other major task of the Bakuninist organization was that it would act as the watchdog for the working class. Then, as now, authoritarian groupings posed as leaders of the revolution and supplied their own members as “governments in waiting.” The anarchist vanguard has to expose such movements in order that the revolution should not replace one representative state by another ‘revolutionary’ one. After the initial victory, the political revolutionaries, those advocates of so-called workers’ governments and the dictatorship of the proletariat, would according to Bakunin try “to squelch the popular passions. They appeal for order, for trust in, for submission to those who, in the course and the name of the revolution, seized and legalized their own dictatorial powers; this is how such political revolutionaries reconstitute the state. We on the other hand, must awaken and foment all the dynamic passions of the people.”

Anarchy

Throughout Bakunin’s criticisms of capitalism and state socialism he constantly argues for freedom. It is not surprising, then, to find that in his sketches of future anarchist society that the principle of freedom takes precedence. In a number of revolutionary programs he outlined which he considered to be the essential features of societies which would promote the maximum possible individual and collective freedom. The societies envisioned in Bakunin’s programs are not Utopias, the sense of being detailed fictional communities, free of troubles, but rather suggest the basic minimum skeletal structures which would guarantee freedom. The character of future anarchist societies will vary, said Bakunin depending on a whole range of historical, cultural, economic and geographical factors.

The basic problem was to lay down the minimum necessary conditions which would bring about a society based upon justice and social welfare for all and would also generate freedom. The negative, that is, destructive features of the programs are all concerned with the abolition of those institutions which lead to domination and exploitation. The state, including the established church, the judiciary, state banks and bureaucracy, the armed forces and the police are all to be swept away. Also, all ranks, privileges, classes and the monarchy are to be abolished.

The positive, constructive features of the new society all interlink to promote freedom and justice. For a society to be free, Bakunin argued, it is not sufficient to simply impose equality. No, freedom can only be achieved and maintained through the full participation in society of a highly educated and healthy population, free from social and economic worries. Such an enlightened population, can then be truly free and able to act rationally on the basis of a popularly controlled science and a thorough knowledge of the issues involved.

Bakunin advocated complete freedom of movement, opinion, morality where people would not be accountable to anyone for their beliefs and acts. This must be, he argued, complete and unlimited freedom of speech, press and assembly. Freedom, he believed, must be defended by freedom, for to “advocate the restriction of freedom on the pretext that it is being defended is a dangerous delusion.” A truly free and enlightened society, Bakunin said, would adequately preserve liberty. An ordered society, he thought, stems not from suppression of ideas, which only breeds opposition and factionalism, but from the fullest freedom for all.

This is not to say that Bakunin did not think that a society has the right to protect itself. He firmly believed that freedom was to be found within society, not through its destruction. Those people who acted in ways that lessen freedom for others have no place; These include all parasites who live off the labor of others. Work, the contribution of one’s labor for the creation of wealth, forms the basis of political rights in the proposed anarchist society. Those who live by exploiting others do not deserve political rights. Others, who steal, violate voluntary agreements within and by society, inflict bodily harm etc. can expect to be punished by the laws which have been created by that society. The condemned criminal, on the other hand, can escape punishment by society by removing himself/herself from society and the benefits it confers. Society can also expel the criminal if it so wishes. Basically thought, Bakunin set great store on the power of enlightened public opinion to minimize anti-social activity.

Bakunin proposed the equalization of wealth, though natural inequalities which are reflected in different levels of skill, energy and thrift, should he argued be tolerated. The purpose of equality is to allow individuals to find full expression of their humanity within society. Bakunin was strongly opposed to the idea of hired labor which if introduced into an anarchist society, would lead to the reintroduction of inequality and wage slavery. He proposed instead collective effort because it would, he thought, tend to be more efficient. However, so long as individuals did not employ others, he had no objection to them working alone.

Through the creation of associations of labor which could coordinate worker’s activities, Bakunin proposed the setting up of an industrial assembly in order to harmonize production with the demand for products. Such an assembly would be necessary in the absence of the market. Supplied with statistical information from the various voluntary organization who would be federated, production could be specialized on an international basis so that those countries with inbuilt economic advantages would produce most efficiently for the general good. Then, according to Bakunin, waste, economic crisis and stagnation “will no longer plague mankind; the emancipation of human labor will regenerate the world.”

Turning to the question of the political organization of society, Bakunin stressed that they should all be built in such a way as to achieve order through the realization of freedom on the basis of the federation of voluntary organizations. In all such political bodies power is to flow “from the base to the summit” and from “the circumference to the center/” In other words, such organizations should be the expressions of individual and group opinions, not directing centers which control people.

On the basis of federalism, Bakunin proposed a multi-tier system of responsibility for decision making which would be binding on all participants, so long as they supported the system. Those individuals, groups or political institutions which made up the total structure would have the right to secede. Each participating unit would have an absolute right to self-determination, to associate with the larger bodies, or not. Starting at the local level, Bakunin suggested as the basic political unit, the completely autonomous commune. The commune, on the basis of universal suffrage, would elect all of its functionaries, law makers, judges, and administrators of communal property.

The commune would decide its own affairs but, if voluntarily federated to the next tier of administration, the provincial assembly, its constitution must conform to the provincial assembly. Similarly, the constitution of the province must be accepted by the participating communes. The provincial assembly would define the rights and obligations existing between communes and pass laws affecting the province as a whole. The composition of the provincial assembly would be decided on the basis of universal suffrage.

Further levels of political organization would be the national body, and, ultimately, the international assembly. As regards international organization, Bakunin proposed that there should be no permanent armed forces, preferring instead, the creation of local citizens’ defense militias. Disputes between nations and their provinces would be settled by an international assembly. This assembly, if required, could wage war against outside aggressors but should a member nation of the international federation attack another member, then it faces expulsion and the opposition of the federation as a whole.

Thus, from root to branch, Bakunin’s outline for anarchy is based upon the free federation of participants in order to maximize individual and collective well being.

Bakunin’s Relevance Today

Throughout most of this pamphlet Bakunin has been allowed to speak for himself and any views by the writer of the pamphlet are obvious. In this final section it might be valuable to make an assessment of Bakunin’s ideas and actions.

With the dominance of Marxism in the world labor and revolutionary movements in the twentieth century, it became the norm to dismiss Bakunin as muddle-headed or irrelevant. However, during his lifetime he was a major figure who gained much serious support. Marx was so pressured by Bakunin and his supporters that he had to destroy the First International by dispatching it to New York. In order that it should not succumb to Anarchism, Marx killed it off through a bureaucratic maneuver.

Now that Marxism has been seriously weakened following the collapse of the USSR and the ever increasingly obvious corruption in China, Bakunin’s ideas and revolutionary Anarchism have new possibilities. If authoritarian, state socialism has proved to be a child devouring monster, then libertarian communist ideas once again offer a credible alternative.

The enduring qualities of Bakunin and his successors are many, but serious commitment to the revolutionary overthrow of capitalism and the state must rank high. Bakunin was much more of a doer than a writer, he threw himself into actual insurrections, much to the trepidation of European heads of state. This militant tradition was continued by Malatesta, Makhno, Durruti, and many other anonymous militants. Those so-called anarchists who adopt a gradualist approach are an insult to Anarchism. Either we are revolutionaries or we degenerate into ineffective passivism.

Bakunin forecast the dangers of statist socialism. His predictions of a militarized, enslaved society dominated by a Marxist ruling class came to pass in a way that even Bakunin could not have fully envisaged. Lenin, Trotsky and Stalin outstripped even the Tsars in their arrogance and brutality. And, after decades of reformist socialism which have frequently formed governments, Bakunin’s evaluations have been proved correct. In Britain we have the ultimate insult to working people in the form of “socialist Lords”. For services to capitalism, Labor MP’s are ultimately granted promotion to the aristocracy.

Bakunin fought for a society based upon justice, equality and freedom. Unlike political leaders of the left he had great faith in the spontaneous, creative and revolutionary potential of working people. His beliefs and actions reflect this approach. So, revolutionaries can learn much of value from his federalism, his militancy and his contempt for the state, which, in the twentieth century, has assumed gigantic and dangerous proportions, Bakunin has much to teach us but we too must develop our ideas in the face of new challenges and opportunities. We must retain the revolutionary core of his thought yet move forward. Such is the legacy of Bakunin.

With this in mind, the Anarchist Communist Federation is developing a revolutionary anarchist doctrine, which whilst being ultimately based on Bakunin’s ideas, goes much further to suit the demands of present-day capitalism. Ecological issues, questions of imperialist domination of the world, the massive oppression of women, the automation of industry, computerized technology etc. are all issues that have to be tackled. We welcome the challenge!

FURTHER READING

There are two main compilations of Bakunin’s works which are quite readily available through public libraries. They are “Bakunin on Anarchy” edited by Sam Dolgoff and “The Political Philosophy of Bakunin” edited by G.P. Maximoff. Also worth looking at, if you can get hold of them are “The Basic Bakunin – Writings 1869-1871″ edited by Robert M. Cutler and “Mikhail Bakunin – From Out of the Dustbin”, edited by the same person.

For an understanding of the full profundity of Bakunin’s ideas, there is nothing to match “The Social and Political Thought of Michael Bakunin” by Richard B Saltman. This American publication should be available through your local library.

Bakunin’s works currently available:

- “God and the State”

- “Marxism, Freedom and the State” (edited by K.J. Kenafik)

- “The Paris Commune and the Idea of the State”

- “Statism and Anarchy” (heavy going) ed. Marshall Shatz.

Les autres constatations de Scheer sont également fort pertinentes et rejoignent nos préoccupations:

Les autres constatations de Scheer sont également fort pertinentes et rejoignent nos préoccupations:

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

KRIECK

KRIECK